Blog・Column

ブログ・コラム

-

【電力申請の完全ガイド】新築・増設・仮設・契約変更まで——流れ・必要書類・期間・費用の目安

2025年11月5日計画(どれだけ使うか)→契約区分の決定→図面と書類準備→電力会社申請→計器設置・通電の順で進めれば、ムダなく安全に立ち上げできます。本記事では、住宅・店舗・工場・イベントを対象に、電力申請の種類/手順/必要書類/期間/費用の目安を“やさしく・実務的に”解説します。

電力申請とは?まず押さえる4つのケース

- 新設受電(新築・用途変更)

単相3線100/200Vの低圧電灯、機器用の**低圧電力(三相200V)**などを新規に引き込む。 - 容量変更・契約種別変更(増設/減設)

分電盤増設や機械入替で主幹容量や力率を見直し。動力を追加するケースも。 - 仮設受電(臨時契約)

建築現場・イベント等で短期間だけ受電。終了後は撤去・原状回復。 - 再生可能エネルギー等の系統連系

低圧太陽光・蓄電池・EV関連機器を逆潮流の要否も踏まえて申請(必要に応じ保護・計量構成を提出)。

どのケースでも電気工事士が作る単線結線図と負荷表がカギ。ここが曖昧だと、見積もりも期間計画もブレます。

申請~通電までの流れ(低圧の一般的な例)

- 負荷計画の確定

使用機器の定格・台数・同時使用率・起動電流を整理。契約容量の目安を決める。 - 受電方式・契約区分の決定

例:住宅=従量電灯A/B、店舗・工場=低圧電力(三相200V)+電灯のハイブリッド 等。 - 図面・書類作成

単線結線図、引込位置図、需要設備明細(負荷表)、計器位置、接地方式、盤仕様 など。 - 電力会社へ申請(工事店経由が一般的)

不備照会→回答。必要なら電柱や引込位置の現地協議。 - 電力会社側工事・計器(スマートメーター)手配

引込線・計器取付。需要家側は盤・配線・検査を完了させておく。 - 検査・通電

絶縁/導通・極性・漏電を確認後、通電・受け渡し。運用説明。

期間の目安

- 低圧・図面簡易・柱工事なし:約1〜2週間

- 低圧・柱追加/移設あり:2〜6週間

- 仮設(臨時):数日〜2週間(繁忙期は前倒し必須)

年度末・夏場・台風後は混みます。工程表が出た時点ですぐ負荷表を固めると遅延を防げます。

必要書類チェックリスト

- 申込者情報(契約者名、住所、連絡先)

- 需要場所・電柱番号/敷地案内図・引込方法(架空/埋設)

- 単線結線図(受電→計器→主幹→分岐、接地方式の明記)

- 需要設備明細(負荷表):機器名、台数、定格、起動特性、同時使用率

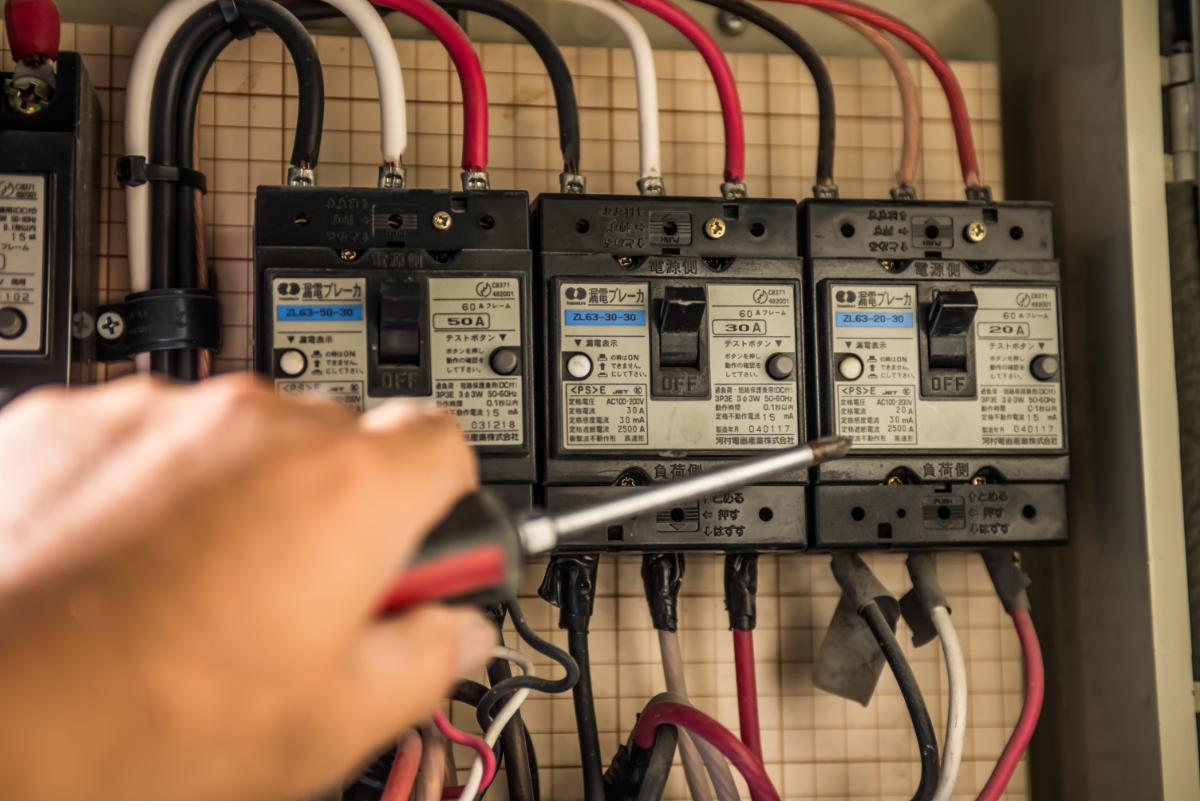

- 計器位置図・盤位置・盤仕様(主幹容量、ELB/MCB、分岐数)

- 工期・通電希望日、夜間施工の要否

- (仮設)使用期間、撤去方法、原状回復の範囲

- (連系)逆潮流の有無、保護協調、PCS仕様、計量構成

費用の目安(税込・概算)

区分 目安費用 申請・図面作成(低圧簡易) 3万〜10万円 受電盤・幹線・計器周り(需要家側) 10万〜60万円 引込・計器(電力会社側の負担区分は地域ルール) 0〜数万円程度 柱新設・移設・敷地横断の特殊対応 数万円〜数十万円 仮設受電(盤・ケーブル・計器含む) 5万〜20万円+使用量 地域・現場条件で負担区分が異なります。「誰がどこまで負担か」を申請時に確認しましょう。

よくあるNGと回避策

- 通電直前で容量不足が発覚

→ 早期に起動電流を含めた負荷表を作成。コンプレッサ・ポンプ・冷機は要注意。 - 計器位置・引込位置の不整合

→ 早めの現地立会いで屋外面の取り合いを確定。 - 盤の空き回路・将来余裕がゼロ

→ 20〜30%の余裕を見て盤・幹線を選定。 - 検査日に器具が未接続

→ 通電前日までに絶縁/導通試験を完了、試験成績を準備。 - 仮設の延長が決まり慌てる

→ 契約期間は余裕を持って申請、延長時の連絡フローを決めておく。

契約区分の基本(低圧)

- 従量電灯(単相3線100/200V):住宅・小規模店舗の照明・コンセント向け。

- 低圧電力(三相200V):モーター・厨房機器・空調など動力向け。

- 組み合わせ契約:店舗・工場は電灯+動力のハイブリッドが一般的。力率改善(コンデンサ)で基本料金削減も。

迷ったら最大需要電力(kW)×利用率で試算。需要家の運用実態に合わせるのがコスト最適です。

役割分担

担当 主な役割 施主・発注者 工期・通電希望日の提示、機器リスト提供、敷地承認 電気工事店 負荷計画、図面・書類作成、電力会社折衝、盤・配線施工、試験 電力会社 申請審査、計器・引込工事、通電、供給約款の適用 管理者/施設側 計器・盤位置の承認、共同配管・防火区画の調整

スケジュールの作り方

- T-30〜21日:機器リスト確定、負荷表・単線結線図作成

- T-20〜14日:電力申請、現地協議(計器・引込位置)

- T-13〜7日:盤・幹線施工、試験準備

- T-6〜2日:絶縁/導通・漏電試験、是正、写真記録

- T-1〜0日:計器取付・通電立会い、使用説明・引き渡し

申請前のセルフチェック

- 同時使用率・起動電流を含めた契約容量が妥当

- 単線結線図に接地方式・保護素子が明記

- 計器位置は屋外点検性・防水性・防犯性を満たす

- 引込ルートと穿孔・防火区画の処置が決まっている

- 盤の余裕(回路数・スペース)を確保

- 通電希望日から逆算した工程表を作成済み

- (仮設)期間・撤去・原状回復の合意あり

- (連系)逆潮流・保護協調・計量構成が整合

まとめ|電力申請は「負荷表の精度」と「前倒しスケジュール」が命

- 負荷と起動特性を可視化して容量を決める

- 図面・位置・負担区分を早期確定

- 申請→施工→試験→通電を一本化し、遅延ポイントを潰す

この3点を押さえれば、住宅も店舗も工場もイベントもトラブルなく立ち上がるはず。まずは機器リストと通電希望日を整理し、電気工事店に負荷表と単線結線図の作成から依頼しましょう。

よくあるご質問

-

どれくらい前に申請すれば間に合いますか?

-

低圧なら1〜2週間前が目安。柱工事や繁忙期は2〜6週間を見込み、前倒しが安全です。

-

一度決めた容量は途中で変更できますか?

-

可能ですが、再申請・工期延伸のリスク。起動電流まで読んだ負荷表で初回から正確に。

-

仮設と常設を同時に進められますか?

-

可能。仮設で先行受電し、常設完成時に切替。申請時に期間・切替日を共有しましょう。

-

電力会社側の費用は誰負担?

-

地域ルール・距離・仕様で異なります。引込点〜計器までの負担区分を必ず事前確認。

-

太陽光や蓄電池を後付け予定。今何を決めるべき?

-

盤のスペース・幹線余裕・計量構成を確保。逆潮流の有無と保護協調を想定しておくと後がラクです。

- 新設受電(新築・用途変更)